В основном конкурсе 47-го Московского Международного кинофестиваля состоялась премьера дебютного полного метра инженера и киноведа по образованию Михаила Архипова «Планета», посвященного родоначальнику жанра научной фантастики Павлу Клушанцеву, чья «Планета бурь» повлияла и на «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика, и на «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

фото: Кинокомпания «АРТЛАЙТ»

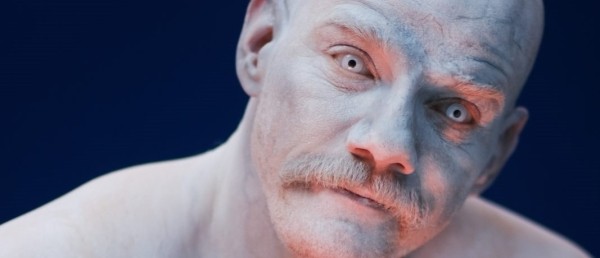

В августе 1960 года, когда первые полосы советских газет продолжают продвигать в массы кукурузу, о которой снимаются в том числе документальные фильмы, режиссер «Совнаучфильма» Николай Беренцев (Сергей Гилев), уже создавший ленту «К звездам», продолжает верить в космос и вместе с писателем-фантастом работает над сценарием научно-фантастической картины об экспедиции на Венеру. Макет желтой планеты практически готов, остались последние штрихи, есть даже актер на главную роль – странноватый, только вышедший из изолятора временного содержания Георгий (Александр Кудренко). Без фамилии, просто Георгий (очевидный прототип – Георгий Жженов), успевший получить славу у театральной публики своим Астровым: «Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком».

Беренцев тоже чудак – интеллигентный, почти не показывающий своих эмоций, но каждого собеседника пытающийся зарядить придуманной самим же теорией о «радиусе добра». У влюбленных или друзей он, допустим, метр, поэтому и отдачу они получают практически сразу. А у ученых, новаторов, первооткрывателей «радиус добра» уже космических масштабов, и отдачу за их поступки и революционные эксперименты они получат только через несколько поколений. А пока им, как все тому же Астрову, и остается только одна надежда.

фото: Кинокомпания «АРТЛАЙТ»

«Планета» складывается из фрагментов–спутников вселенной Беренцева. Вместо традиционных титров, поясняющих временной отрезок, тут кадры советской хроники – кукурузная кампания, восстановление дипломатических отношений с Кубой, выбор новым президентом США Джона Кеннеди, очевидно, что финальной точкой станет полет Юрия Гагарина. Но Беренцев верит в космос еще задолго до официальных новостей советского информбюро. Его собственная жизнь, непосредственно связанная с подготовкой фильма, – еще один пласт «Планеты», где находится место и любви (в роли жены – Дарья Мельникова), и влюбленности, и даже какой-то дружбе, или возможности наставничества, в котором мудрее, впрочем, оказывается не сам режиссер, а именно его жена, помогающая Беренцеву в работе над фильмом. Собственно и фрагменты самого фильма – важная составляющая «Планеты». В них капитан в исполнении Георгия и его напарник, которого играет сам Беренцев, прибывают на желтую планету, только капитан все время не выпускает из рук оружие, а Беренцев надеется найти на Венере все-таки жизнь, а не смерть. Чеховское ружье вопреки драматургическим законам выстреливает не буквально. «Планета» в целом забывает и о классической трехактной структуре, и о развитии персонажей, как бы доказывая, что крутится-вертится шар жизни, движется маятник времени, но меняются ли времена и люди?

Режиссер короткометражки «Топливо», победившей на юбилейном 30-м «Кинотавре», от исследования в той своей картине киноавангарда первой трети XX века в «Планете» переходит вовсе не к эстетике «Соляриса» Тарковского, а, скорее, к фильмам Алексея Юрьевича Германа, если бы великий режиссер задумал на «Ленфильме» картину о космосе. «Планета бурь» Клушанцева, кстати, тоже была снята в сотрудничестве «Леннаучфильма» и «Ленфильма».

фото: Кинокомпания «АРТЛАЙТ»

Работа над лентой Николая Беренцева проходит в павильонах «Совнаучфильма», приземленный начальник которого (Геннадий Смирнов) то и дело вставляет режиссеру палки в колеса его космической машины, и даже приставляет к нему своего племянника-водителя (Михаил Бочаров), который неожиданно слишком активно для простого рязанского паренька погружается в фантастическую вселенную Беренцева и его революционный творческий процесс. Сам режиссер, как и когда-то реальный Клушанцев, придумывает для своего кино новые технологические приемы, но, чтобы их осуществить, в какой-то момент придется пойти на компромисс.

Кинопроизводственная маета с точеными фразами, олицетворяющими подготовку к съемкам, уходит на второй план относительно, казалось бы, случайных и даже высокопарно-литературных реплик, в очередной раз доказывающих извечную константу и отечественного кинопроцесса, и вообще истории, где роботы ¬– это всегда поклонение западу, а неугодного актера можно даже после долгих подготовок просто взять и объявить нежелательным. «И кого ты собрался в космос отправлять?» – констатирует в разговоре с Беренцевым Георгий, уже смирившийся с невыносимой тяжестью этого земного и профессионального бытия, где вычерчивают не солнечный круг или радиус доброты, а разве что радиус власти, и он даже у современников растянут уже на километры, что уж говорить про поколенческие амбиции таких людей. И как только Георгий спешно уходит из кадра «Планеты», в нем то и дело начинает мельтешить человек в шляпе, чекист ли, куратор – каждая эпоха подсказывает свой синоним. Именно этот персонаж и говорит Беренцеву: «Всё, приехали». За несколько дней или недель до знаменитого гагаринского «Поехали!», открывшего новую для человечества эру, в которой, впрочем, мы так и не разобрались, можем ли жить с космосом и без и ставим ли окончательный ноль этой планете.